《思辨力35讲:像辩手一样思考》是最近读到的干货满满的一本书。

这本书前两章系统地整理了分析问题的逻辑框架和常见的逻辑谬误,对于如何提高思辨能力能有帮助。第三章辩论实战部分讲如何应用在辩论中,对于不直接参与辩论的读者不如前两章实用。

塑造理论的整体结构(第二章的内容)

- MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)

- 定义:相互独立、完全穷尽。这些点与点彼此不重合,叫相互独立;它们加在一起能够完整地覆盖对这个问题的分析,叫完全穷尽。

MECE这个概念对我比较有启发,工作中的一些讨论缺乏对问题的总体上的思考。

- 明确定义是讨论的开始

- 明确定义,达成共识,挖掘更深洞见

- 有标准,才有意义

- 比较标准是建立论证的关键因素

- 比较标准的公开是建立共识的前提。选择辩论队员上场的例子。

- 检视标准是发现分歧、明确重点的方式

- 比较标准的反驳:有效性、合理性与归谬反驳

- 明确比较标准:洞悉底层价值,引导决策方向

- 比较标准是建立论证的关键因素

- 权衡价值与利益的“需根解损”

- 政策性辩论/价值性辩论

- 需根解损是政策性辩论的分析框架

- 概念:

- 需求:可以是问题导向(空气污染)、利益导向(更好的工作)或目标导向(更文明的社会)。

- 根属性指的是之所以会存在这个需求,其根本原因是什么。

- 解决力,也就是这个政策解决问题的效果。包含可行性和效果。

- 损益比,比比落实这个政策带来的好处和它产生的弊害,划算吗?

- 量化和补救措施

需根解损这个概念我是在这本书里第一次了解到。工作当中常用的一个决定项目优先级的框架和这个有相似之处:RICE(Rich,Impact,Confidence,Effort)。

- 没有绝对共识,但可比较利弊

- 为生命提供避风VS助长遗弃之风

- 利弊比较:让思考完整清晰,但没有绝对真理。利弊比较往往涉及到价值排序,所以因人而异,难以有绝对的共识。

- 利可否被替代,弊可否被规避

- 寻找同一标尺,平行比较利弊

- 看清事件本质,用价值排序判断利弊

- 不说废话,从“决胜点意识”开始

- 辩论中的决胜点意识:对,但为什么更对

- 明确目的,达成目的

- 论证观点,检视自己

- 如何论证论点?

- 论证的三个部分:逻辑、事实、价值

- 论证强度与论证责任

- 演绎论证:前提真实,逻辑有效,结果必然

- 归纳论证:结论超越前提,缺乏绝对有效性

- 归纳论证的4种方法:摆事实、举数据、讲机理、举例子、引用权威理论。

- 论证强度:标准不统一,视损益比而定

- 比例原则:论证强度与对应行为成比例

- 推定利益与举证责任

- 让道理听得进去 用例子完善逻辑,用故事锦上添花

- 说服力

常见的逻辑谬误(第一章的内容)

- 相关不等于因果。“错把相关当因果”是我们生活和工作中最常见的逻辑错误之一。

- 因果倒置

- C同时带来A和B

- 如何克服:尝试反向思维,对于观点A带来B,B带来A成立吗;控制变量;

- 实然不能论证应然。

- 概念理解

如何理解“落后就要挨打”这句话?第一种理解:落后时更容易有人来欺负我。第二种理解:如果我落后了,别人打我、欺负我无可厚非,落后的人和国家就应该被欺负,甚至被消灭。两种不同的理解分别对应了两个概念——实然和应然。实然,descriptive,是指对现实的描述;应然,normative,讨论的是什么是应该的、好的、对的、值得追求的。这一讲我们就来区分这两个概念。

- 区分实然还是应然

门当户对是否过时?实然层面,只需要做问卷调查。应然层面,探讨现代人应不应该还在乎门当户对。

- 实然不能论证应然

- 对于存在即合理的误读。“合理”在黑格尔的原意是:凡是现实的都是有原因的、可被归因的、有迹可循的。

- 实然是对真实世界的确认,属于求真。应然是道德层面上的讨论。

- 概念理解

- 行,但不对

行不行,指的是这些行为能否实现行为实施者的功利性目的;对不对,指的是这些行为在道德上是不是正义的和应该做的。

- 营救式刑求,行不行?

- 用一个例子来讲解功利道德观和道德绝对主义道德观之间的交锋。

- 利弊权衡中隐藏的风险与危机

- 功利主义更容易被认同。

- 如何推广这种绝对的道德观?创造某种沉浸式的体验;论证为什么持这样的道德观的世界会更好,这有些类似在功利主义角度去辩驳,杀一也许不能救百。

- 营救式刑求,行不行?

- 滑坡是谬误,也是合理质疑

- 滑坡谬误:一环连着一环的不成立

- 如果A发生,B就会发生;如果B发生,C就会发生。后半部分是真的吗?

- 关于同性婚姻的滑坡论证:有效自愿与道德原则

文明社会的两条最基本的行为原则是自愿和对他人无害。

- 根属性。一件事情发生的根属性是什么?利于艾滋病传播的因素不见得根属于同性性行为,而是根属于未受保护的同性性行为。

- 滑坡谬误:一环连着一环的不成立

- 平等与正义之间隔着一个公平

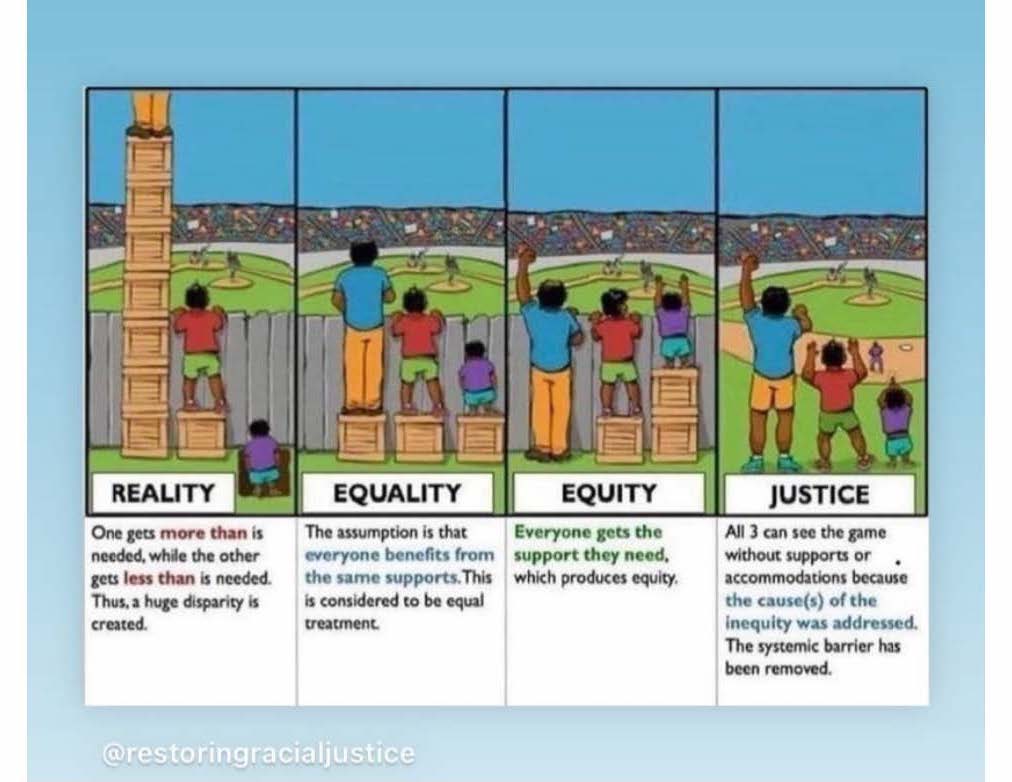

- Equity illustration:

- Equality(平等):每个人都被给予相同的资源或机会,但由于本身的差异,有人仍然无法受益。

- Equity(公平):资源分配考虑到了个人的具体需要,使每个人都能达到同样的成果。

- Justice(正义):通过系统性的改革(如移除障碍),让每个人都不再需要额外的帮助就能获得平等的机会。

- 《平权法案》(Affirmative action)

- 目标状态,起始状态和过渡状态

- Equity illustration:

- 三段论里的不证自明

- 引子

- 大前提:人活着是好事。

- 小前提:我的伴侣是人。

- 结论:复活伴侣是好事。

- 什么是三段论?

- 大前提,小前提和结论。包含关系。

- 演绎论证(Deductive Argument)和归纳论证(Inductive Arument)

- 引子

- 不是所有分歧都叫偷换概念

- 什么是偷换概念?

- 偷换概念指的是在同一思维过程中,用一个概念代替另一不同的概念,也就是说,同样的词或短语在同一个论证逻辑中,第一次和第二次出现时表面意思相同,但是实际上却是两个不同的概念,它违反了同一律要求,从而造成逻辑错误。

- 类比不当不是偷换概念

- “人不可能伤害自己的孩子,因为虎毒还不食子呢!”你可以反驳我这句话是类比不当,因为人和老虎在对待孩子的恶毒程度上不见得足够相似,或者说人类世界的复杂程度要远远高于动物世界的复杂程度。但这并不是偷换概念。

- 什么是偷换概念?

- 稻草人谬误与红鲱鱼谬误

在辩论中故意把对方的观点曲解为一个更容易反驳的版本然后对其反驳并觉得自己赢了,这就是稻草人谬误。

- 稻草人谬误是对观点复杂性的粗暴简化

- 如何反驳稻草人谬误:忠实原则与宽容原则

所谓忠实原则,是当对方表达观点后,我们要尽可能按照他的本意去理解、去复述、去反驳,而不是编造出另一个不符合他本意的东西。 所谓宽容原则,是将疑点、利益归于提出观点的人,尽可能使他的论证有说服力。当然这也要在忠于他的原意的前提下。 在这样的前提下,我们反驳的才是这个观点,否则反驳的只是另一个概念,或者我们战胜的只是对方一时没说清的失误而已。

- 红鲱鱼谬误(Red Herring Fallacy)

- 比喻那些为了让人分散注意力而提出的不相干的观点甚至是错误信息。

- 如何反驳红鲱鱼谬误:识别被转移的焦点

- 样本偏误不可信

- 幸存者偏差:无视“牺牲者”的数据谬误

- Survivorship bias

- 选择偏差:具有倾向性的样本无法代表总体全貌

- Selection bias:选择样本是不是随机的

- 自选择偏差:主体自我选择带有的特征会影响因果关系的判定

- Self-selection bias

- 离婚律师分析离婚

- 参与偏差(无反应偏差)

- Non-response bias

- 条件概率:收集信息,理解自己

- Conditionial Probability

- 幸存者偏差:无视“牺牲者”的数据谬误

- 回避论证过程的循环谬误(Begging the question)

- 好马不吃回头草,因为吃回头草的不是好马。

- 进退两难也许只是假象

- 什么是虚假两难?虚假两难也称非黑即白,指的是在本来有其他选项的情况下,却要求人们做出非此即彼的选择。

- 光谱思维

- 人身攻击无法论证观点

- 人身攻击谬误

- 诉诸权威谬误

- 充分吗?必要吗?

- 比较级:面对有限现状,量化最优选项

- 我最求高尚,但是不追求更高尚。

- 充分与必要,充分不必要,必要不充分

- 霸道定义,包山包海:条件不中立,标准不统一

- 比较级:面对有限现状,量化最优选项

- EOF -